「来年小学生か…学校選びどうしよう」

「普通級か支援級か、どっちにしよう…」

「決めないといけないけど、どうしたらいいんだろう」

年長に上がった頃、多くのママが不安を感じ始めるのではないでしょうか。

発達障害(アスペルガー疑い)を持つ長男も、この春年長に進学しました。

昨年末より「小学校は普通級に行けるのか?それとも支援級に進んだほうがいいのか?」と漠然と抱いていた疑問が、年長に進級したことでより顕著に感じるようになりました。

保育園からランドセルのカタログをもらってくるたびに、「この子は6年間、小学校に通うことができるのだろうか」と心配になる日々です。

そのような中で就学について調べたり市の就学相談を利用したことで、少しずつ「今からやるべきこと」が見えてきたように思います。

今回の記事では、

・普通級か支援級か、迷った時にやっておきたいこと6選

・実は「選んで終わり」ではない「入学後も安心して通うための準備」

についてお話ししていきます。

実は私もまだ「普通級にするか、支援級にするか」決めきれておりません。

同じような境遇のママと一緒に、お子さんが安心して小学校に通うことができるよう、一つずつ進めていけると嬉しいです🌷

長男5歳はアスペルガー疑いと診断。知的な遅れはなし。

環境の変化や感情コントロール、気持ちの切り替えが苦手。

集中力のなさが目立つ一方、好きなことに対しては過集中気味。

「この子の能力を潰さない環境はどんなところ?」と日々模索中。

普通級と支援級の違い|判断の前に整理しておきたいこと

ここではまず「普通級と支援級の違いについて」整理しておきます。

ここではまず「普通級と支援級の違いについて」整理しておきます。

ご存知の方も多いと思いますので、ここを飛ばして次の章から読んでいただいても構いません。

簡単に普通級と支援級の違いをまとめた表が以下になります。

| 普通級(通常級) | 特別支援学級(支援級) |

| 40人程度のクラス編成 | 少人数で個別支援が受けられる学級(情緒・知的など7種類に分けられる) |

| 発達障害の子も在籍しているが、個別対応は学校や先生により差がある | 発達障害の特性に合わせた対応が前提だが、学校によって体制の差がある |

| 学習進度は一般的なカリキュラムに沿って行うので、個別対応はなし | 学ぶ場所、方法、スピードは個別に調整可能 |

| 合理的配慮は原則必要だが、現場の温度感に左右される | サポート体制は充実。ただ学校や先生によって対応に差があるので「支援級なら安心」とは限らない |

このように普通級と支援級で人数、授業の進め方、個別サポートの有無に違いはあるものの、学校や先生によって対応できる範囲に大きな差がある、というのが現状です。

だからこそ、なかなか決められないですよね…わかります。

次章では「違いはわかったけどどうやって決めたらいい?」という疑問にお答えしていきます!

普通級 or 支援級|迷ったらやっておくこと6選

ここからは「普通級or支援級で迷った時にやること」を6つお伝えいたします。

ここからは「普通級or支援級で迷った時にやること」を6つお伝えいたします。

「どっちを選んだらいいか分からない」

「決めるために、どう動いたらいいか分からない」

という方はぜひ参考にしてくださいね。

①就学相談と学校見学は複数回行う

②見学前にあらかじめ確認することをリストアップする

③校長や養護教諭との「関係づくり」も進める

④子どもの意見も聞いてみる

⑤保育園・療育にも相談し情報共有をする

⑥不登校・転籍も想定した“次の選択肢”を家族で話しておく

一つずつ解説していきます💡

①就学相談と学校見学は複数回行う

市役所で行っている「就学相談」と進学予定の「学校見学」は複数回行うと良いです。

理由はどちらも「一度だけでは、普通級か支援級か判断ができない」ため。

特に学校見学においては、

・その日のクラスのメンバーや授業内容によって雰囲気が異なる

・何度も足を運ぶことで、先生の考え方や発達障害児への支援方針がわかる

・先生との信頼関係を気づくチャンスにもなる

こういった現状があるので、何度も足を運びご自身の目で確認することが重要です。

お仕事や子育てで大変な毎日かと思いますが、ここはぜひスケジュールを入れておこなってほしい!

この時期に相談・見学を重ね、少しでも不安材料をなくしておくことで、安心して学校に通える道筋を作ることができるのです。

私も就学相談、学校見学ともに最低3回は行く予定。

子どもの発達もどんどん変化していくので、以前は気づけなかったところが次の見学では見えてくることもあります。

ぜひ年間予定表などを確認しながら、スケジュールを入れて相談・見学を行なってくださいね。

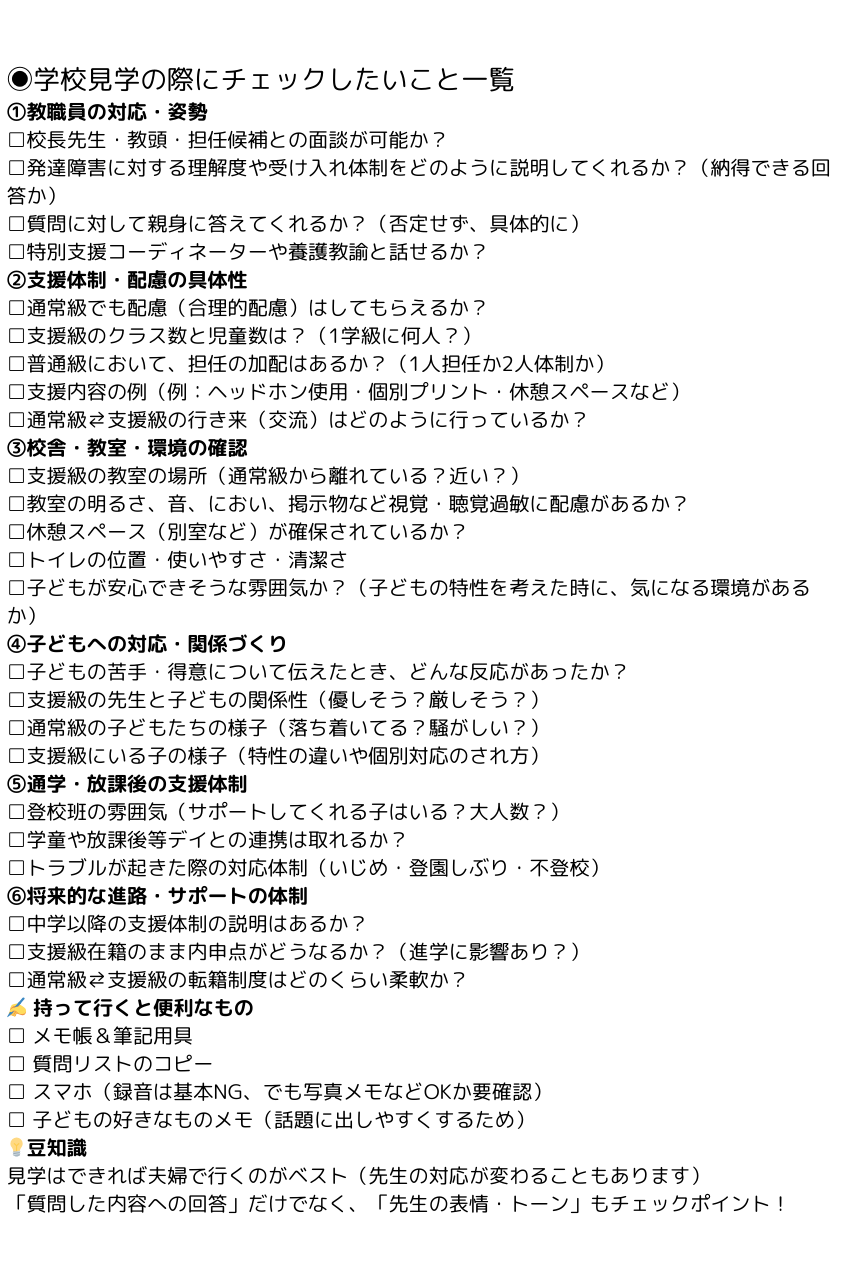

②見学前に予め確認することをリストアップする

普通級か支援級かを決めるために学校見学を行うかと思いますが、予め確認したい内容をリストアップしておくとよいです。

頭の中だけで考えていると、「あ!あの件確認するの忘れた…」となりがち。

予め確認したい内容や不安要素を書き出しておくことで、見学当日も落ち着いて対応できるかと思います。

「見学時に確認するとよい項目」については、後ほど「【コピペOK】学校見学の際に確認したいこと」でお伝えいたします。

チェックリストとともにご紹介いたしますので、ぜひ見学前にチェックしてみてくださいね🌷

③校長や養護教諭との「関係づくり」も進める

小学校入学前に校長先生や養護教諭の先生との関係づくりを進めることも重要。

普通級・支援級関わらず、万が一学校生活で何か問題が起こっても、スムーズに乗り越えられる可能性が高くなるからです。

校長先生は学校のトップ。

関係が出来ていれば、たとえ担任ガチャ・学年主任ガチャに外れ上手くコミュニケーションが取れなくても、私たちとの間に入ってくれ解決できることがあるかもしれません。

また、養護教諭の先生は学校全体の心身の安全を管理している方なので、お子さんが辛くなった時の逃げ場になってくれることもあります。

担任の先生との間に入り、特性に対する対応を進めてくれる可能性も。

実はこの情報は、長男が通う発達外来の先生に教えていただきました。

これまで何人もの発達障害児を見てきた中で、「小学校生活を円滑に進めるためには、校長と養護教諭を味方につけることが重要」と気づいたそうです。

ぜひ見学時から特性について相談するなど、校長先生や養護教諭の先生とのコミュニケーションをとってみてくださいね🌷

(私も行います!)

④子どもの意見も聞いてみる

学校見学後に「普通級と支援級、どちらのほうが楽しく過ごせそう?」とお子さんに聞いてみるのも良いかもしれません。

これまで体感的に「この環境は嫌だな」「この環境は落ち着くな」というのを何度も経験してきた発達障害児は、上手く言葉に出来なくても自分が落ち着ける場所を知っています。

私たちが「この子に合うのは普通級?支援級?」とたくさん悩んでも、最終的に過ごすのは子どもたち。

その子どもたちが感じ取る「普通級・支援級の雰囲気」もぜひ大事にしてほしいと思っています。

また、我が家の長男のように自分の考えを上手く言葉にできない子に聞く際は、教室の雰囲気を写真に収め(※学校側の許可が必須)それを見せながら確認する方法がオススメ💡

ぜひお子さんの意見も積極的に聞いてみて下さいね。

⑤保育園・療育にも相談し情報共有をする

就学相談や学校見学の前後で、通っている保育園や療育との情報共有を行うこともポイントの一つ。

その子の特性に合わせて「こういうところを就学相談・学校見学で確認すると良い」というのを教えてくださるからです。

私も就学相談前に保育園・療育の先生に相談したことで、

・普通級で発達の特性にあった対応をしてもらえるのか

・どこまで個別対応をしてもらえるのか

・支援級ではどんな様子で授業が進められるのか

この辺りを確認すると良い、とのアドバイスを頂けました💡

そして事前に就学相談の担当の方とやり取りしていただき、長男の園での様子や特性を共有していただくこともできました。

おかげで就学相談をかなりスムーズに進められたように思います。

保育園・療育の先生方は長年たくさんのお子さんと接してきており、学校との連携も行なってきております。

様々な情報やコツを教えてもらえることも多いので、ぜひ積極的に情報共有や相談を行ってみてくださいね。

⑥不登校・転籍も想定した「次の選択肢」を家族で話しておく

万が一不登校や登校しぶりなど、学校生活がスムーズにいかなくなった場合に備え、「次の選択肢」を用意しておくとママの安心につながります🌷

次の選択肢とは…支援級への転籍、フリースクールへの入学、オンライン学習、放課後デイでの学習など、学校だけではない選択肢を考慮すること

ここ最近発達障害やその他の原因により、小学生の不登校の割合が増加傾向に。

そのため、学校以外の居場所づくりとしてフリースクールやオンライン学習の普及に国を挙げて力を入れ始めております。

一昔前のような「必ずしも学校に行かなければならない」という風潮は減りつつあります。

(それでもまだ地域によっては、周囲の目が厳しい現状は残っていますよね…)

よって、これまで学校でしか学べなかった「お友達とのコミュニケーション」や「体験学習・行事」といったものも、フリースクールや放課後デイサービスを通して経験することが可能となりました。

もちろんまずは「お子さんが学校で快適に過ごすための対策をとる」ことが重要ですが、

あらゆる対策を講じてもお子さんが通えなくなった時の「保険」として、学校以外の選択肢を頭の片隅に置いておくと◎

「もし不登校になったらどうしよう」というママの不安も、選択肢を考えておくだけで安心できますよね。

私も「長男は学校に行けなくなるのではないか…」と毎日のように考えてしまいます。

親バカかもしれませんが、とても学力の高い子なので「学校に行けなくなることで、その能力が無駄になってしまうのでは」という不安があります。

それでも、学校以外の選択肢について情報収集する中で、「むしろ、学校という集団に入らないで勉強するほうがこの子の特性には合っているし、伸びるのでは?」と考えるように。

(ちょっと飛躍しすぎですね笑)

なので、ぜひ皆様も「安心材料」として、学校以外の選択肢を調べてみてくださいね。

【コピペOK】学校見学の際に確認したいこと

ここからは「学校見学の際にぜひ確認しておいてほしいこと」をお伝えいたします。

ここからは「学校見学の際にぜひ確認しておいてほしいこと」をお伝えいたします。

各項目に分け、チェックリスト形式にしました。

「これさえ確認すれば安心✨」というものを揃えましたが、お子さんの特性に寄って項目の内容に違いがあるかと思います。

見学前に一度ひと通り確認し、適宜内容を付け足すなどして見学の際に役立ててくださいね。

\印刷して使えるチェックリストはこちら📄/

\印刷して使えるチェックリストはこちら📄/

👉 [学校見学チェックリストをダウンロード(PDF)]

最後に:普通級or支援級、迷いながらも進むママが素晴らしい✨

ここまでお読みいただきありがとうございます。

ここまでお読みいただきありがとうございます。

小学校入学まであと1年、されど1年。

毎日「小学校大丈夫かな」「普通級か支援級か、どうしよう」と悩む日々が続きますよね。

でもこの記事を読んでくださった皆さまは、本当にお子さんのことを考える素晴らしいママです。

なぜなら「普通級か支援級か、決めるために行動している」方々だからです。

行動していないとこの記事には辿り着けません。

その時点でお子さんの将来を考えている素敵なママです✨

ぜひ自信を持っていただきたいです。

そして、そんな素敵なママだからこそ、この先「普通級か支援級か」を選択した時もご自身の判断に自信を持っていただきたい!

「お子さんのことを真剣に考えて決断したこと」だから。

もし小学校入学後に上手く行かないことがあっても、それはまたその時に考えても◎

世の中には様々な選択肢があります。

これからも「お子さんとママにとって安心できる環境」を一緒に見つけていきましょう!

私も頑張ります🔥

最後までお読みいただきありがとうございました。